ありふれた地域の記憶を架け橋に ~学生と住民が紡ぎだす地域アーカイブの新たな未来~

あなたの思い出の場所、10年後もそこにありますか?

子どもの頃に遊んだ公園、お気に入りだった喫茶店、通学路にあった風景——。

いつの間にか変わってしまい、記憶の中でしか残っていないものも多いのではないでしょうか?

相次ぐ自然災害や人口減少の影響を受けて、日本各地の歴史や文化が失われつつあります。

そんな中、地域の記憶を未来へつなぐ取り組みとして特に注目を集めるのが、文化庁のInnovate MUSEUM事業にも採択された山形大学の小幡先生が中心となり推進する地域アーカイブズです。

本記事では、小幡先生の活動を通して、地域の記憶を未来の人々が活用できる形でどのように継承していくのかを考えます。

目次

- まちの記憶が消えていく‥地域の声から生まれた、山形アーカイブ

- カメラを手に、記録する地域の記憶—未来の担い手たちのまなざし

- 「まちの記憶を絶やさない」ー 地域アーカイブに取り組む原点

- どう未来へつなげるか?ー 次世代へ伝えるための大切な視点

- 「記憶を残す」活動が生んだ、変化と思わぬ反響

- 今、この瞬間が未来の資料に

プロフィール

小幡 圭祐(おばた けいすけ)

山形大学 人文社会科学部 准教授

東北大学文学部へ進学し、2015年に同大学で博士号を取得。2011年の東日本大震災の経験や東北大学史料館での勤務を通じて、「地域の記憶をどう残すか」というテーマに向き合い始める。

2019年に山形大学に着任後、地域資料のデジタル化を推進する「山形アーカイブ」プロジェクトを立ち上げ、学生や地域住民と協力しながら記録の収集・保存・活用を進めている。

まちの記憶が消えていく..地域の声から生まれた、山形アーカイブ

いま、日本各地で地域の歴史や暮らしを未来へ残そうとする試みが行われています。その中でも、「山形アーカイブ」は注目されている取り組みとお聞きしています。小幡先生が推進する「山形アーカイブ」とは、どのようなプロジェクトなのか、教えていただけますでしょうか。

小幡先生:「山形アーカイブ」は、山形大学附属博物館のプロジェクトです。山形大学の学生サークル「まちの記憶を残し隊」が中核となって、地域の歴史や暮らしの記録をデジタル化し、未来へつなぐ活動を行っています。また、山形県内の史料保存機関と連携しながら、写真や証言を集め、誰でも自由に閲覧できるアーカイブとして公開しています。

この活動のきっかけは、暮らしの中にある身近な景色が急速に変わっているという地元の声でした。

2020年、山形市の中心部で長年親しまれた老舗デパート「大沼」が閉店し、さらに再開発によって市街地の風景が大きく変わっていきました。

「消えゆく街の記憶を何とか残せないか?」

そうした声が地元の人たちから聞こえてくるようになりました。このままでは、地域の記憶や歴史が失われてしまう。そうした湧き上がる不安や危機感が、「今の山形を記録し、未来へ伝えよう」という思いへとつながり、「山形アーカイブ」の活動がスタートしました。

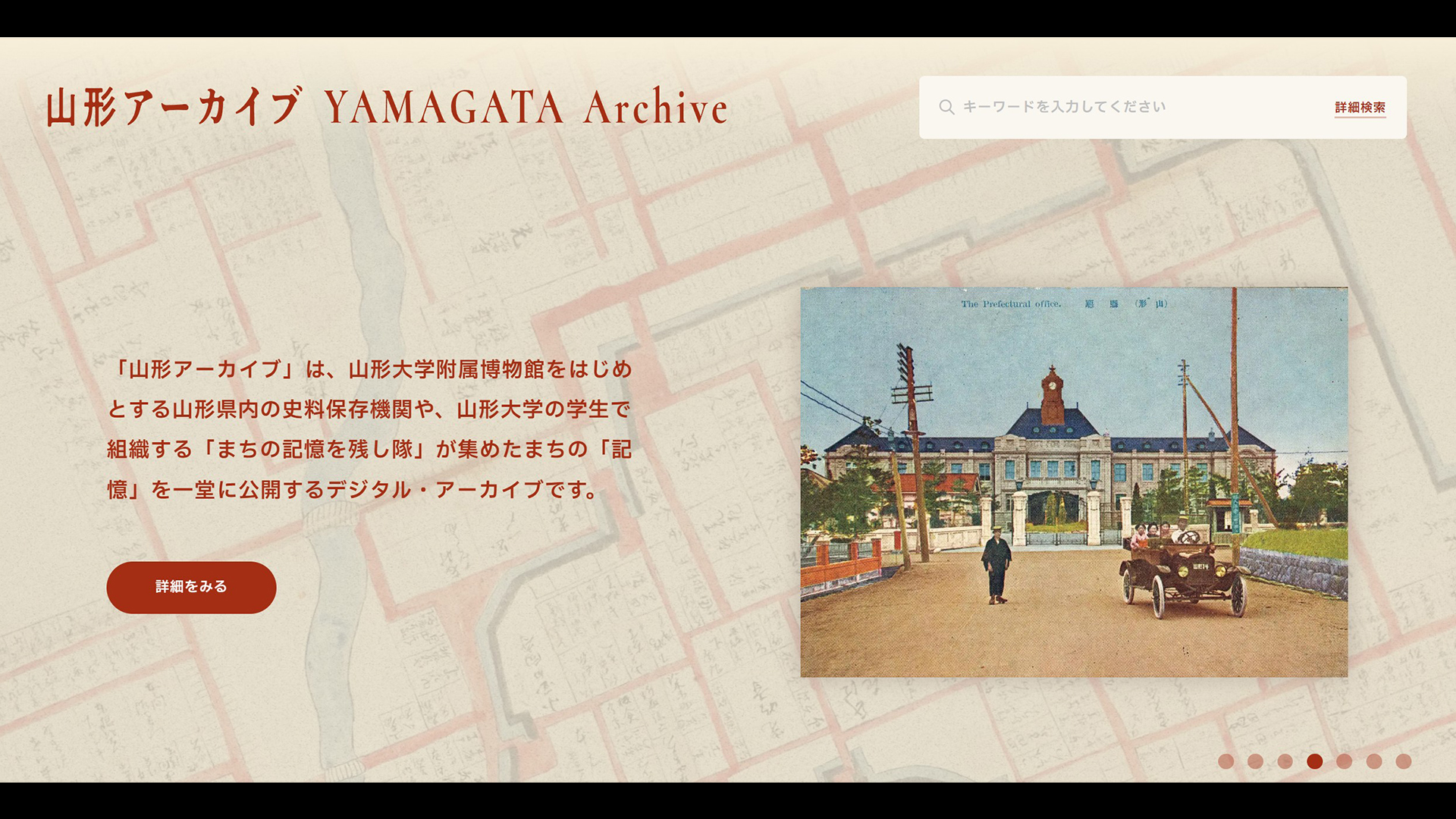

地域の歴史資料や暮らしの記録がデジタル化され、写真や地図、絵画とともに一般公開されている。

画像出典:「山形アーカイブ」公式ウェブサイトより抜粋、加工。

▶山形大学公認サークル「まちの記憶を残し隊」紹介動画

サークルの活動内容や、メンバーがこの活動に関わるようになったきっかけをご紹介しています。

実際のフィールドワークの様子を収められており、学生たちがどのように地域の記憶を記録しているのかを知ることができます。

⇒紹介動画を見る

カメラを手に記録する地域の記憶—未来の担い手たちのまなざし

「山形アーカイブ」の活動は学生サークルが中心となって運営されていますが、そのサークルはどのような経緯で生まれたのでしょうか?

小幡先生:活動の広がりのきっかけとなったのは、2022年に開講した授業「街の記憶をアーカイブする(共生を考える)」でした。

授業では山形の中心市街地の歴史や、それを知る手がかりとなる資料がどのように残されてきたのかを解説しました。さらに、「アーカイブ」は特別なものではなく日常の中にも存在するという視点を伝えました。例えば、スマホに残っている写真や家族との昔話も、立派な「アーカイブ」の一部になります。

その上で、学生たちに「自分たちなら山形の何を残したいか」「何を残すべきか」をグループで議論してもらい、実際に街へ出て写真撮影や地域の人々へのインタビューを行いました。

山形大学の学生には隣県の宮城県出身者が多く、山形についてほとんど知らないまま学生生活を過ごすことも少なくありません。しかし、この授業を通じて自分の住む地域に関心を持ち、さらに自主的にアーカイブ活動を続けたいという学生が増えていきました。

そうした動きがきっかけとなり「まちの記憶を残し隊」という学生サークルが誕生しました。学生たちが「未来の担い手」として主体的に活動を始めたことは大きな喜びでした。

山形アーカイブに掲載された山形中心市街地を拡大印刷した『ななはく!』での展示。

山形アーカイブに掲載された山形中心市街地を拡大印刷した『ななはく!』での展示。

地図を見ながら学生と地域の方々とで、当時の記憶を語り合う様子。(写真提供:山形大学・小幡圭祐先生)

「まちの記憶を絶やさない」ー 地域アーカイブに取り組む原点

「山形アーカイブ」の開設、授業の開講、さらには学生サークルの立ち上げの支援まで、並大抵の思いでは続けられない取り組みだと感じます。ここまで小幡先生を突き動かしているものは何でしょうか?

小幡先生:地域の方々の相談がきっかけであることは間違いありませんが、私自身の経験もこの活動を動かす大きな原動力になっています。

1つ目は2011年の東日本大震災です。

当時、私は東北大学に在学しながら宮城県岩沼市で自治体史編纂のアルバイトに携わっていました。

震災後、神戸大学・東北大学の共同プロジェクトの一環として、避難所の記憶を記録する取り組みが始まり、私もこの活動に参画しました。公式記録には残されない被災者の声や避難所での実態を後世に伝えるため、避難された方々へのインタビューを行い、当時の姿を具体的に捉えることに努めました。

このプロジェクトを通じて、避難所は一時的な場所であるがゆえに、日々の出来事や人々の記憶が時間とともに急速に失われていくことを実感しました。もし震災資料の収集だけで終わっていたならば、避難所でどのような思いを抱えていたのか、資料には残らない人々の記憶そのものが忘れ去られていたかもしれません。

この経験から、記憶を単なる個人の体験談としてではなく、歴史の一部として継承することの大切さを痛感しました。

2つ目はその後の東北大学史料館での勤務経験です。この史料館では、東北大学内で日常的に作成される文書を毎年評価・選別し、重要なものを保存する体制が整備されています。これにより大学の歴史や組織の変遷を継続的かつ体系的に残すことが可能であると、実務経験を通して学んびました。

この仕組みに携わる中で、組織的な記録保存の意義を強く実感する一方、地域社会ではこうしたシステムが十分に整備されていない現状にも気づかされました。この2つの経験は、私が地域のアーカイブの実践を試みる大きなきっかけとなりました。

どう未来へつなげるか?ー 次世代へ伝えるための大切な視点

そうした経験から「山形アーカイブ」の開設や授業の開講など、積極的に取り組まれているのですね。地域の記憶を保存するアーカイブ活動を実践する上で、先生が特に意識されている視点や考え方があれば教えてください。

小幡先生:一言で言うと「継続性」です。

記録は残した時点で終わりではありません。どれだけ地域の記憶を収集してもそれが継続的に管理・更新されなければ、やがて埋もれ忘れ去られてしまいます。

さらに、日本では人口減少が進んでおり、2070年までに総人口は1億人を下回ると予測されています。人口が減ると、記録を残す担い手も少なくなり、管理のための資金や人材の確保も難しくなります。そのため、限られた資源の中で、地域の記録をどう守り、次世代に引き継いでいくかが大きな課題になります。

「山形アーカイブ」ではこうした課題に対応するため、地域の人々と協力しながら、継続的な活動の基盤を作ることを重視しています。例えば、学生が主体的に関わることで、世代交代があっても活動が途絶えない仕組みを目指しているのもその一環です。

アーカイブは「今を残す」だけでなく「どう未来へつなげるか」が問われる活動です。だからこそ、単なる資料の保存ではなく「人が関わり続けられる仕組みを作ること」こそが、本当の意味でのアーカイブの継続性なのだと考えています。

1910年代、この場所には山形警察署がありました。

現在はカラオケ店となりましたが、かつてここを訪れた人々や出来事に思いを馳せると、街の歴史がより身近に感じられます。

画像出典:『山形アーカイブ』公式ウェブサイトより引用・加工

「記憶を残す」活動が生んだ、変化と思わぬ反響

「山形アーカイブ」を中心とした地域のアーカイブ活動を通じて、学生たちに何か変化や影響はありましたか。印象に残っているエピソードがあれば、教えていただけますでしょうか。

小幡先生:学生たちの成長を実感する場面は数多くありました。その中でも象徴的な取り組みが「ななはく!」です。

「ななはく!」は、山形大学附属博物館と山形まちづくり株式会社が実施する「山形アーカイブ」の活動報告イベントです。貴重な資料や証言の展示・上映、学生たちの活動報告、インターネットラジオ配信、講演などが行われます。

当初学生たちはアルバイトとして、「ななはく!」の運営を手伝う程度でしたが、現在では月1回の定例会議に多くの学生が参加し、意見を述べたり自主的にイベントを企画するようになっています。

そして、その成果の一つが「山形のラーメン文化」を紹介した展示です。

山形市は1世帯あたりのラーメン支出額が日本一。学生たちは「なぜここまでラーメン文化が根付いたのか?」という疑問を持ち、地元のラーメンの歴史を調査しました。

製麺所や老舗ラーメン店への取材を重ねる中で、かつて山形市内では堰の水車を動力とした製粉業が盛んで、そば文化と深く関わっていたことなど、多くの興味深い事実が明らかになりました。

展示を訪れた来場者からは「ラーメンと地域の歴史がこんなに密接だとは思わなかった」という声が多く寄せられ、学生たちも「地域の食文化を記録することの意義」を強く実感しました。

この展示はNHKの番組制作スタッフの目に留まり、「山形のラーメンの歴史を専門家として解説してほしい」という依頼につながりました。番組では、日本のラーメン文化を研究するイギリスの大学教授も出演し、知られざる山形のラーメン文化の背景が紹介されました。

こうした経験を通じて、学生たちは「何気ない日常の記録が、未来の誰かにとって貴重な情報になる」ことを身をもって学びました。

「アーカイブは特別なものではなく、身近なところから始められる」―それを実感できる取り組みとなりました。

ラーメンの聖地・山形で、そば・ラーメン文化を長年支えてきた酒井製麺所代表・酒井政輔さん。

店の歴史や、酒井さんのこれまでの体験などを直接聞き取り、記録としてまとめる学生たちの様子。

(写真提供:山形大学・小幡圭祐先生)

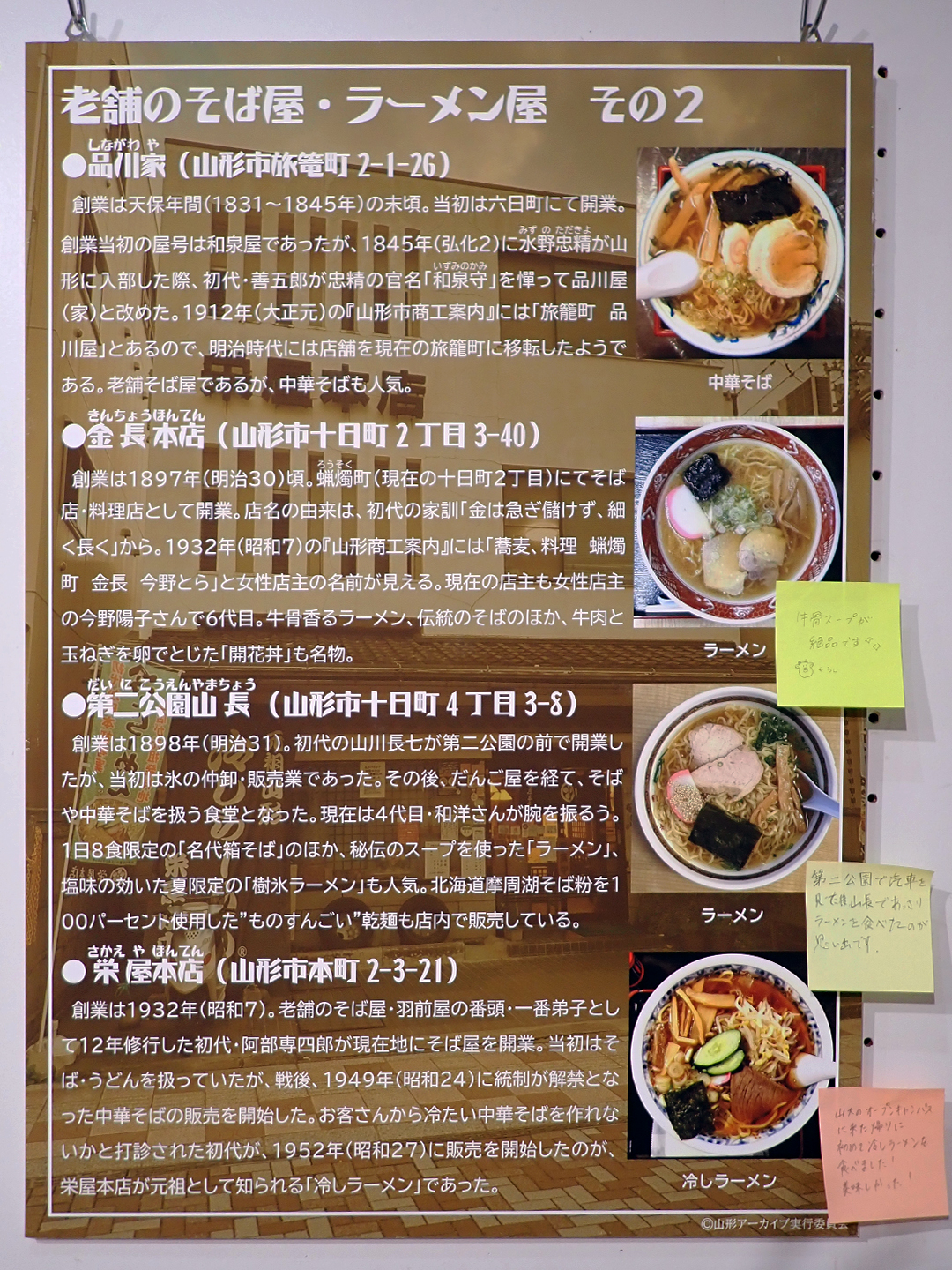

山形には長い歴史を持つ老舗のそば屋・ラーメン屋が数多く存在する。

写真は、それぞれの店のルーツや名物メニューを紹介するパネル展示。

中華そば、ラーメン、冷しラーメンなど、個性豊かな味の背景にある物語を知ることができる。

(写真提供:山形大学・小幡圭祐先生)

今、この瞬間が未来の資料に

それでは最後に、読者へのメッセージをお願いします。

小幡先生:あなたが撮った「何気ない地元の風景」が未来の誰かにとって、かけがえのない記録になる可能性を秘めています。しかし、写真を撮るだけでは未来に確実に残るとは限りません。記録が未来の誰かに届き、活用されることで新たな価値が生まれます。

実際、山形アーカイブの記録は認知症の回想法や学校教育の教材としての活用が模索されており、今後さらなる可能性が広がることが期待されます。

また、記録を確実に未来へ届けるためには持続可能なしくみが不可欠です。そのために、授業やサークル活動で「未来の担い手」を育成し、「ななはく!」を学生と地域をつなぐ中核プロジェクトとして展開しています。

こうして記録を残す基盤を築きながら、それを活用し、新たな記録を生み出す——この「記録の循環」を生み出し、止めないことこそが未来へつなぐ鍵なのです。

次回の「ななはく!」は2025年9月に開催予定です。みなさんもぜひ身近な記録を持ち寄ってみませんか? これまで気づかなかった風景や記憶が、未来の大切な資料になるかもしれません。

最新情報は「ななはく!」ウェブサイトや山形大学附属博物館のXアカウントにて随時発信していますので、ぜひフォローして山形アーカイブの活動に参加してみてください!

さらに深く知りたい方へ

本記事では、山形大学・小幡圭祐先生が提唱する「地域アーカイブズ学」 の確立に向けた取り組みの一環として、「山形アーカイブ」をご紹介しました。

地域アーカイブズ学とは?

地域アーカイブズ学 は、既存の 「アーカイブズ学」 を基盤に、地域の資料や記憶を保存・活用するために特化した新しい学問体系 です。

2025年には、山形大学人文社会科学部および新設される「社会共創デジタル学環」 にて、地域アーカイブズ学に関連する科目が開設予定です。地域アーカイブズ学の担い手の育成が本格的に始まりつつあります。

その実践のための関連研究・取り組みについて、詳しく知りたい方は以下の【注釈・関連情報】をご覧ください。

【注釈・関連情報】

関連プロジェクト

山形アーカイブ

山形大学附属博物館が2022年に立ち上げたデジタルアーカイブプロジェクト。山形市中心市街地の歴史を、地図、絵葉書、写真、絵画、刀剣などの資料をデジタル化し、インターネット上で公開している。

➡山形アーカイブ公式サイト

山形大学まちの記憶を残し隊

山形市を拠点に、地域の風景や景観、人々の語りなどの「まちの記憶」を記録・収集する山形大学公認サークル。

➡山形大学「まちの記憶を残し隊」公式サイト

ななはく!(山形アーカイブ活動報告イベント)

山形大学附属博物館が主催する、山形アーカイブの報告イベント。地域の記憶の集積・蓄積を目指して開催される。

➡ななはく!ウェブサイト

地域アーカイブズ学に関する研究・教育

「地域アーカイブ活動のデザインと課題~《山形アーカイブ》をケースに~」発表資料

2024年度 デジタルアーカイブ学会の地域アーカイブ部会において、小幡圭祐氏(山形大学附属博物館)が発表した資料です。本資料では、「山形アーカイブ」の活動概要や、地域アーカイブズ学の必要性、担い手の育成、地域アーカイブのプラットフォーム構築 について説明されています。

➡ 発表資料を見る

歴史資料保全活動と地域行政―宮城県岩沼市の震災対応を事例に―(高橋陽一氏)

東日本大震災発生当時、岩沼市史編纂室・市史編纂専門員だった高橋陽一氏は、避難所の記録保存と地域行政の役割 について研究を行いました。避難所の資料保存に関するプロジェクトの概要は以下の論文に述べられています。

➡研究論文を見る

東日本大震災と地域アーカイブ―神戸大学・東北大学の共同プロジェクト(山形大学・小幡先生参加)

山形大学・小幡先生が神戸大学・東北大学の共同プロジェクトで行ったインタビューの概要が、以下の報告書にまとめられています。

➡報告書を見る

地域アーカイブズ学の授業

本記事で紹介した授業「まちの記憶をアーカイブする(人間・共生を考える)」の詳細。

➡授業シラバスを見る

医療・回想法とアーカイブ活用の研究

山形アーカイブを認知症ケア(回想法)などの医療分野に活用する試み。

➡研究の詳細を見る

地域文化・歴史の記録

山形五堰(やまがたごせき)

山形市内を流れる5つの農業用水路の総称。約400年前に造られ、山形市の景観・歴史的財産として重要な役割を果たす。

➡山形五堰とは(山形市公式サイト)

山形五堰パンフレット(まちの記憶を残し隊 作成)

山形大学「まちの記憶を残し隊」が制作した、山形五堰の歴史や役割を紹介するパンフレット。

➡パンフレットを見る

NHK総合の番組

本記事で紹介した番組「最新日本研究~外国人博士の目~」の概要。

➡ 番組概要を見る(NHK公式サイト)

西山形小学校旧校舎デジタルアーカイブプロジェクト

旧西山形小学校の3Dデータを作成し、校舎内部の様子をアーカイブ化。

➡3Dデータを見る