当事者意識を育む防災教育の新たな形 / デジタルアーカイブと実体験がつなぐ学び~成城学園初等学校 宮田諭志教諭~

関東大震災の映像や資料は、未来を担う子どもたちにどのようなメッセージを届けるのか。

前回の記事(2024年11月29日公開)では、国立映画アーカイブの挑戦に焦点を当て、100年という節目を迎えた関東大震災の記録をデジタルアーカイブとして公開する経緯を取材しました。その中で、記録映画を現代や次世代の共有知とするための努力や想いに触れることができました。

今回は、その共有知を活用した実践例として、成城学園初等学校4年生の社会科授業で行われた「デジタルアーカイブを活用した防災教育」を取り上げます。

デジタルアーカイブを活用して授業を行う側の視点から、その影響や意義を掘り下げてお伝えします。

目次

- 「当事者意識」を育む防災学習の授業デザイン

- 時代の変化が後押ししたデジタルアーカイブの活用

- 「疑問」を出発点に:探求的な学びの実践

- 探求学習を活かした防災教育の意義

- 防災学習で見えたデジタルアーカイブが生み出す新たな学びの視点

- 教育現場におけるデジタルアーカイブ活用の視点と課題

- 授業づくりに込める「つながり」の大切さ

- 「つなぎ役」として教室を超えた学びを目指す

「当事者意識」を育む防災学習の授業デザイン

― それでは早速、小学4年生の社会科授業で実施された『当事者意識を育むデジタルアーカイブ活用型防災学習』について、授業の背景や目的、具体的なデジタルアーカイブの活用方法をお伺いします

宮田諭志教諭(以下、宮田先生):この授業を実施した2023年は、関東大震災発生から100年という節目の年でした。企画展やドキュメンタリー映画を通じて、関東大震災の記憶や記録が新たな視点で「再構築」され、それを現代や次世代にどう活かすかを模索する動きが広がっていました。

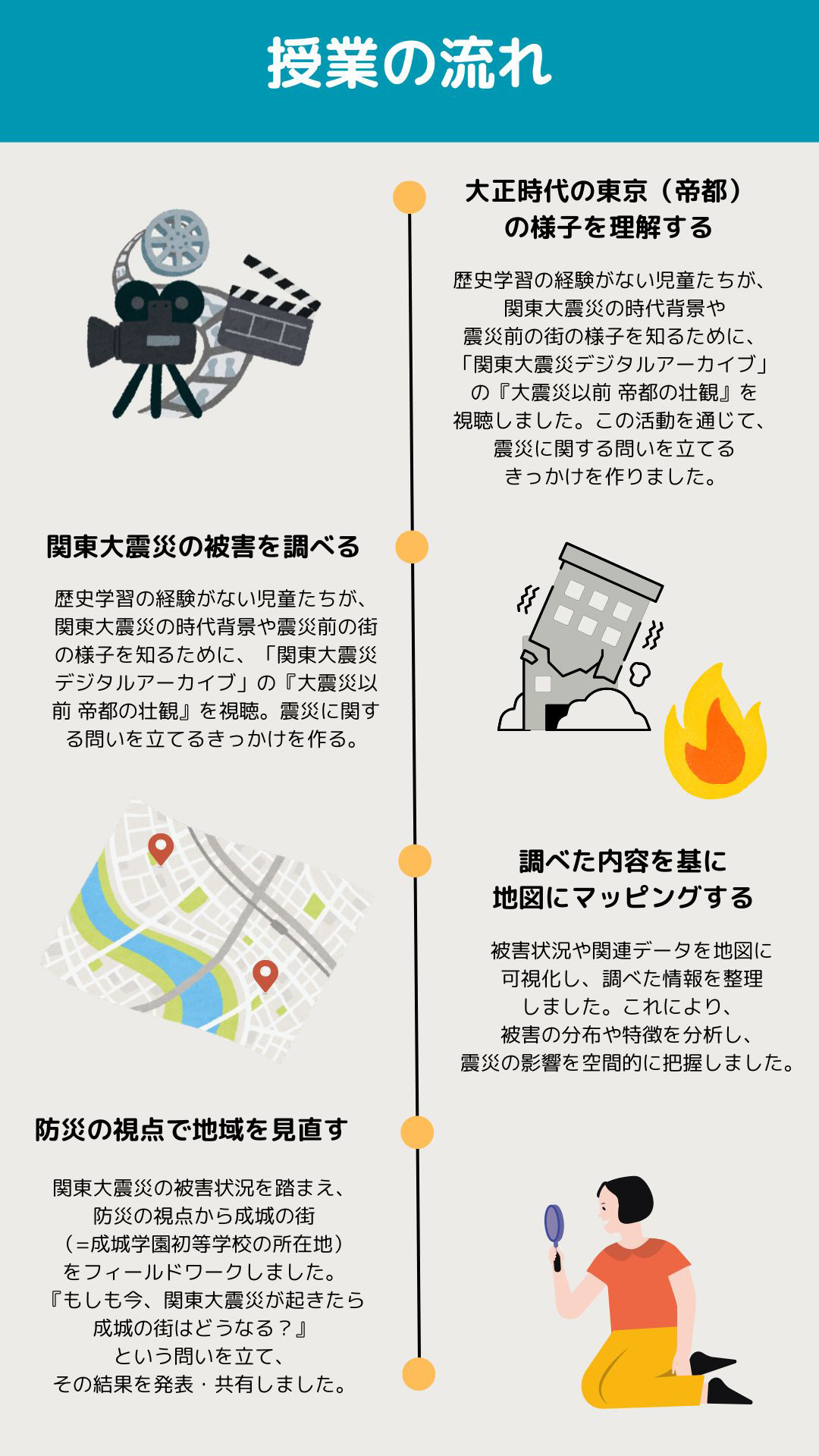

こうした流れを踏まえ、児童たちにも災害の歴史を学んでもらい、自分たちの地域や生活に引き寄せて考える力を育むべく、以下の授業の流れで防災教育を行いました。

本画像は、インタビュイーである宮田先生のご説明を基に筆者が整理、作成。

時代の変化が後押ししたデジタルアーカイブの活用

― GIGAスクール構想が進む中、授業でのデジタルアーカイブ活用はまだ限られています。宮田先生がデジタルアーカイブを授業に取り入れたきっかけと、防災教育で活用した理由を教えていただけますか

宮田先生:授業にデジタルアーカイブを取り入れるきっかけは、前任校での経験です。当時、東京大学大学院情報学環の大井将生先生【1】がジャパンサーチ【2】に注目し、それを教育に活用できないかと模索されていました。そして、活動に私も誘っていただいたのが始まりです。

また、パンデミックによって校外学習や外部講師を招いた授業といった直接的な体験が難しくなった中、デジタルアーカイブを活用し、子どもたちが一次資料や本物に近いものに触れる機会をつくることに取り組みました。

例えば、前任校では大正時代の教室の写真を活用し、子どもたちが「髪型がみんな同じなのはなぜだろう」「今とは教えられている教科は違うのかな」といった問いを立て、それを基に、ジャパンサーチを使って資料を検索し、歴史認識を深める活動を行いました。

こうした取り組みを重ね、デジタルアーカイブが時代や場所を超えて、子どもたちの探求心を掻き立て、主体的に学習や仲間との対話を生み出す可能性を感じ、「防災教育にも応用できるのではないか」と考えました。

成城学園初等学校 宮田諭志 教諭

「疑問」を出発点に:探究的な学びの実践

― 探究的な学習で「防災教育」をテーマにした理由をお伺いする前に、最近の教育分野でよく耳にする「探究的な学習」とは、どのような特徴を持った学びなのでしょうか

宮田先生:探究的な学習というのは、子どもが自ら見出した問いを起点に課題を設定し、調査・分析を通じて考えを深めていく一連の知的な営みです。現行の学習指導要領でも重視されており、全国でその在り方が模索されています。

成城学園初等学校でも「探求する子どもの育成」を研究テーマに掲げ、各教科で子どもたち一人ひとりの個性を尊重し、互いに疑問や考えを共有しながら学びを深め合うプロセスを大切にしています。

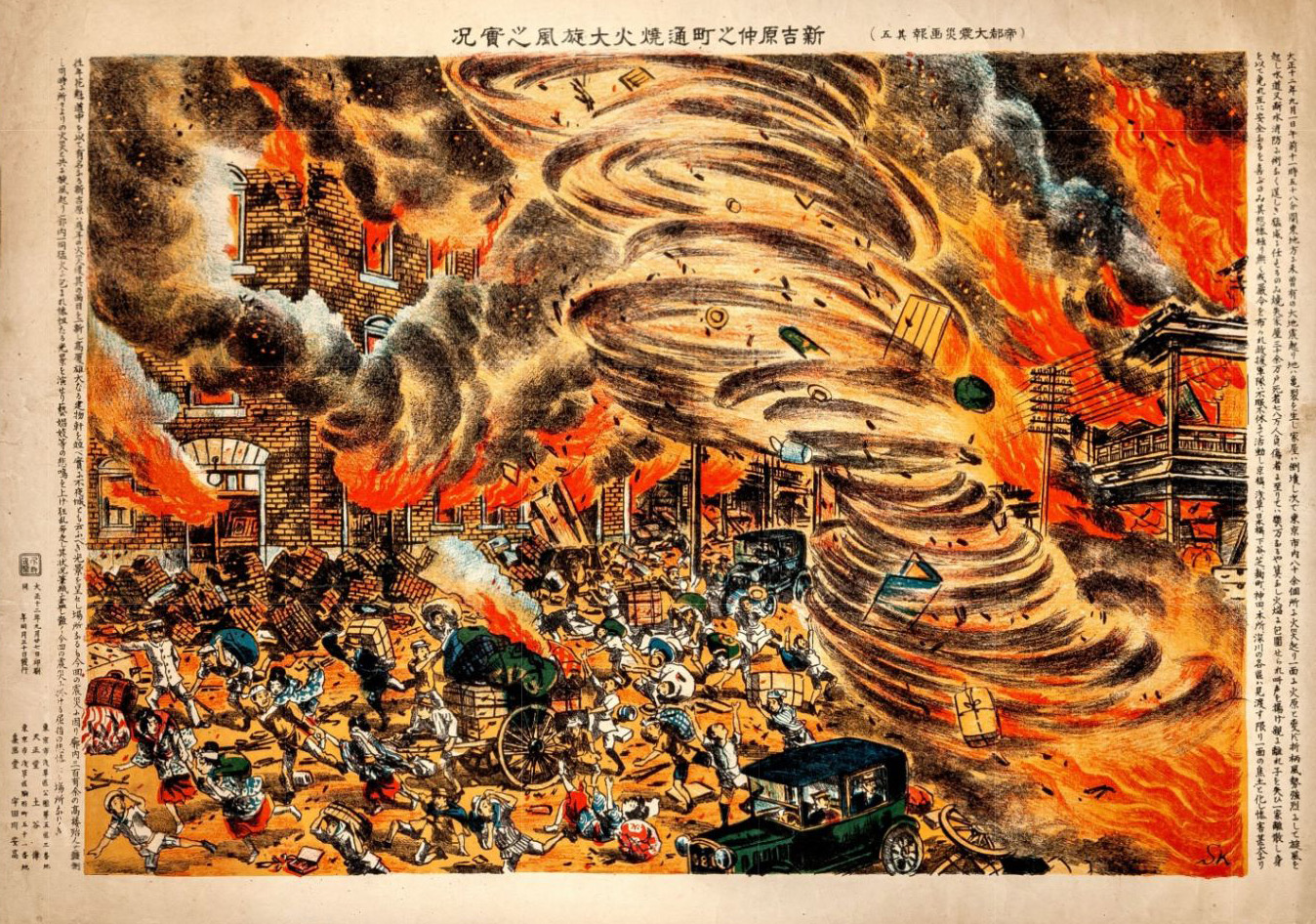

私自身、子どもたちになげかける資料の選定や、子どもたちが主体的に調べ、考えられる雰囲気づくりに努めています。特にデジタルアーカイブの写真や映像は意外性に富むものが多く、子どもの疑問や発見を引き出します。このわくわくした瞬間が子どもたちの探究的な学習のエネルギーとなります。

「帝都大震災画報其五」から見る被害の様子は、子どもたちが防災を考える出発点となります。

出典:ジャパンサーチ(帝都大震災画報其五 新吉原仲之町通焼火大旋風之実況)より筆者が抜粋、加工して作成(2024年12月25日参照)

探究学習を活かした防災教育の意義

― 探究学習が子どもたちの主体的な学びを引き出す方法として重要だと分かりました。その中で、防災学習をテーマに選ばれた理由を教えていただけますか

宮田先生:防災学習を探究的な学習に位置づけようとしたのは、日本が災害大国であり、子どもたち自身が災害を身近な課題として捉える必要があるからです。

さらに、社会科の視点で防災を学ぶことで、国や自治体が過去の災害をきっかけに築いてきた制度や取り組み、地域や家庭で受け継がれてきた防災の知恵や習慣など、現在の防災対策が歴史を通じて形成されてきたものであることを理解できます。

また、防災学習に、街歩きや専門家のお話などを取り入れることで、実社会に基づく学びを通し、子どもたちは「知ることで新たな疑問が生まれる」という探究のサイクルを自ら生み出していきます。このサイクルは探究的な学習に通じるものであり、防災はそのサイクルを引き出すのに適したテーマだと考え、授業に取り入れました。

探究学習のテーマに防災教育を据えた理由を語る。

防災学習で見えた「デジタルアーカイブが生み出す新たな学び」の視点

― 実際に、デジタルアーカイブを活用した防災学習を行った中で、何か気づきはありましたでしょうか

宮田先生:デジタルアーカイブ活用型防災学習を通じて、いくつか重要な気付きを得ました。例えば「関東大震災映像デジタルアーカイブ」に収録されている震災当時の映像を見た子どもたちは、『洋風の建物は頑丈で燃えにくいイメージがあったけど、そうではなかったのかな』『丸の内の人は、自分の家が燃えていないか気になっていたのでは』といった疑問を抱きました。

これらの問いには、人々の立場やその時の想いに寄り添う視座が含まれていました。また、子どもたちはジャパンサーチを活用することで、当時の景観や出来事に対する具体的な理解を深めていきました。

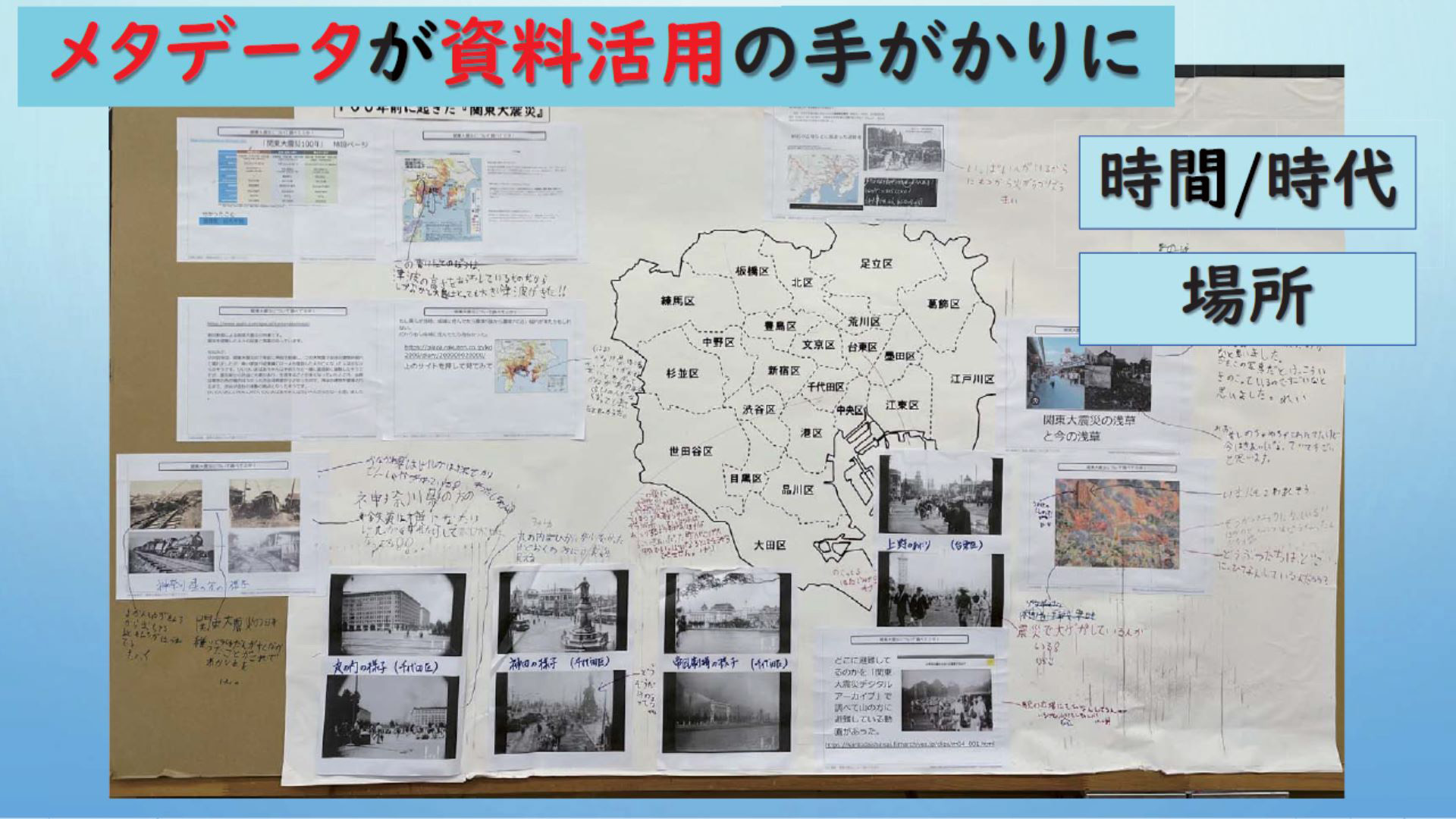

調査結果を地図にマッピングする際には、「関東大震災映像デジタルアーカイブ」の時間や場所のメタデータが非常に役立ちました。同じ場所の震災前後を比較することで、被害の大きさや地域ごとの違い、復興の様子に気付く子どももおり、これにより「歴史的な見方」や「地理的な見方」を子どもが自ら発揮することにつながりました。

そのほか、異なる学校種別(中学校)の先生から伺った事例として、火災が起きている映像の中でカメラを見て微笑む女性の姿に疑問を抱いた生徒がいたそうです。教科書では限られた紙面の中で被害の甚大さを伝える写真が優先されますが、映像だからこそ生まれる問いであり、こうした事例はデジタルアーカイブが学びの新しい視点を提供していることを示しています。

調査結果を地図にマッピングし、地域の防災リスクや特徴を視覚化しています。

出所:宮田先生提供資料をもとに筆者が抜粋・加工

教育現場におけるデジタルアーカイブ活用の視点と課題

― 教育現場でデジタルアーカイブを活用する際、教員と児童で活用目的や課題に違いがあると思いますが、それぞれの視点で感じる特徴や課題について教えてください。

宮田先生:そうですね。教員と子どもたちでは、デジタルアーカイブを使う目的や課題が、以下のように異なると感じています。

教員の立場

教員としては、現在の学習指導要領は授業を組み立てる上で重要な指針となるため、その指針に沿った構造で資料を整理する必要があり、それに合うデジタルアーカイブのコンテンツを見つけることが難しい場合があります。

そのため、授業で使用する教材が非常に個別具体的となるため、学習指導要領に沿った「年表や地図と紐づけて活用できるデジタルアーカイブ」が構築されていくとより魅力的なものになると思います。

こうした機能があれば、教員の負担を軽減し、デジタルアーカイブを取り入れた授業設計が促進されるきっかけになると考えています。

児童の立場

一方で、子どもたちがデジタルアーカイブを使う際には、教科書に載っているような言葉や、親しみやすい字体・用語がメタデータ*として紐づけられていないため、適切な検索語を思いつかず、目的の資料にたどり着けないことがあります。

ただし、こうした課題については、司書や学芸員などのコンテンツ提供者だけに解決を求めるのではなく、コンテンツを持つ方々と教員が協力し、アイディアを出し合いながら一緒にデジタルアーカイブを作り上げていくことが重要だと思います。このように双方が補い合いながら作るデジタルアーカイブが、教育現場にとって最も望ましい形ではないかと考えています。

学校関係者と専門家が協力して文化資源を子どもたちの学びに活かすための協働コミュニティ、S×UKILAM(スキラム)【4】が既にありますので、こういった取り組みがさらに広がることが、教員にとっても大きな力になると期待しています。

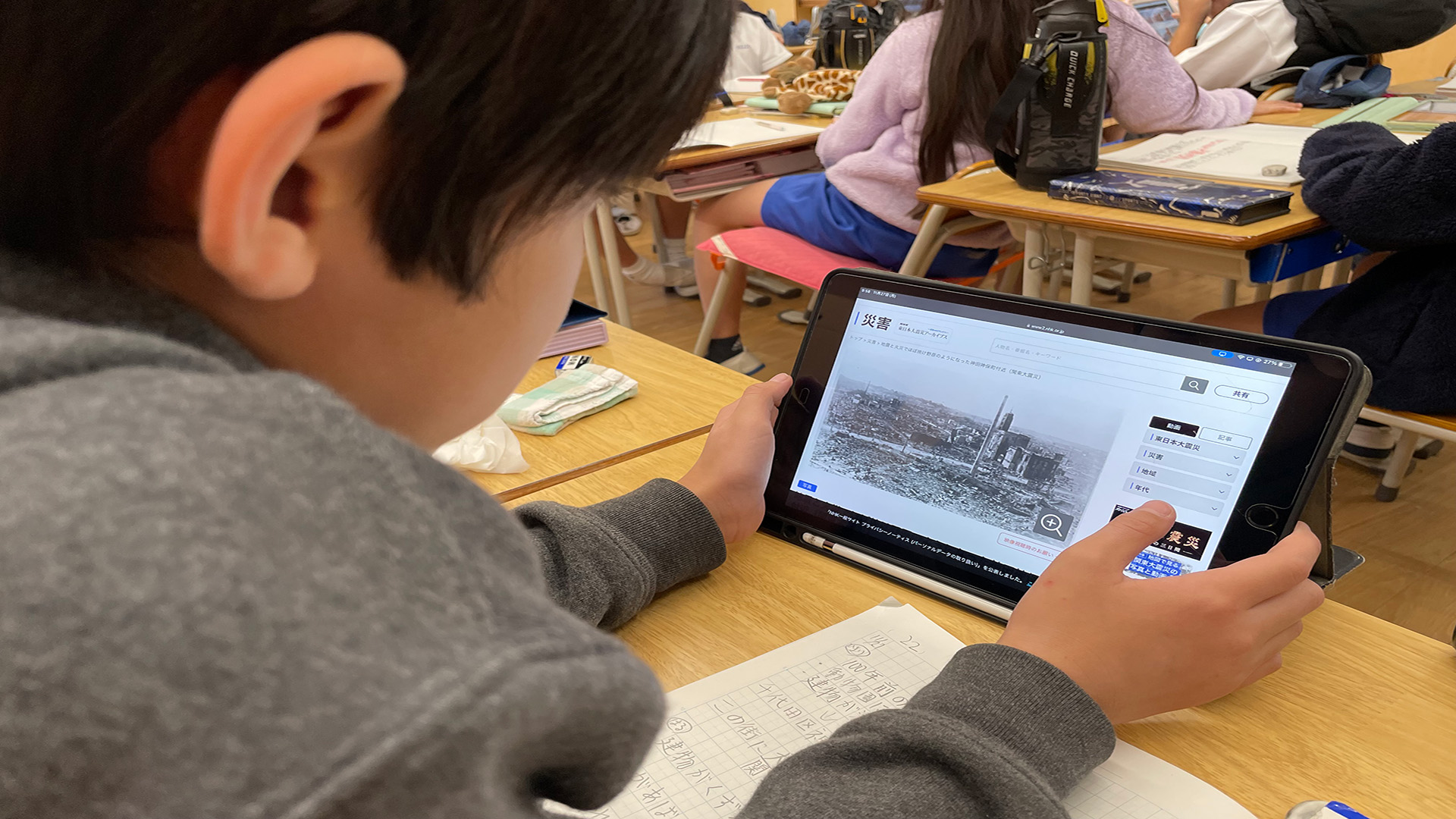

関東大震災と火災で焼け野原になった神保町付近の画像を眺める児童

出所:宮田先生提供写真をもとに筆者が抜粋・加工

授業づくりに込める「つながり」の大切さ

― 本授業は、宮田先生が社会とのつながりを重視されている印象を受けます。宮田先生が授業づくりにおいて大切にされていることを教えていただけますでしょうか

宮田先生:私が授業づくりにおいて大切にしているのは、子どもたちが主体的に考え、社会との関わりの中で自分の役割を見つける「きっかけ」を提供することです。

この考えに至った背景には、大学時代の経験と教員としての実践があります。

大学時代には、「地域臨地研究」というゼミで、特定の地域を徹底的に調査し、指導案を作成するプロセスを経験しました。その中で、多様な背景を持つ人々との交流を通じて、「社会にはさまざまな葛藤があり、その中で生きる人々の姿が、社会の仕組みや自分の生き方を見つめ直すきっかけになる」と実感しました。この経験は、社会科への興味を深めるとともに、社会科教員を目指す原点となりました。

教員となってからは、教材研究を重ねる中で、社会科教員が「社会」と「子どもたち」をつなぐ役割を担っていると強く意識するようになりました。そのため、デジタルアーカイブの記録映像や資料に頼るだけではなく、実体験を通じた学びの機会を設けることを大切にしています。

たとえば、今回の授業では、学校周辺の地域を歩き、自分の目で見て感じる学びの機会も設けています。これは、地域とのつながりを深め、身近な社会への関心を育むことを目的としています。また、この授業実践に先立ち、NHK財団の協力を得て、地震や災害について専門家の視点から学ぶ特別授業【5】を実施しました。

授業の前半では、「地震と気象」に詳しい気象予報士の斉田季実治さんが登壇され、2004年の新潟県中越地震や2011年の東日本大震災を例に挙げ、地震だけでなく複合災害が被害を拡大させる仕組みを解説していただきました。

後半では、東京大学地震研究所の加納靖之【6】先生が、安政江戸地震の絵図を用いて被害の様子を読み解く授業を行いました。絵図から子どもたちは火災の発生や被害の広がりに気付くだけでなく、資料に込められた歴史の重みを感じ、過去の記録が現代の防災に生かせることを学びました。

こうした特別授業を通じて、子どもたちは多角的な視点や知識を深め、それを授業実践の中で活用しました。過去の教訓を未来の行動に生かす方法を探る経験は、主体的に学びを引き寄せる力を育むきっかけとなったと考えています。

私は、この「学びを引き寄せる力」を育むことが、授業づくりで最も大切にしている点だと考えています。今回の授業に「当事者意識を育む」というタイトルをつけたのも、このような思いからです。

フィールドワークを通じて地域の現状を自らの目で確かめ、体験を通じた学びを深めています。

出所:宮田先生提供資料をもとに筆者が抜粋・加工

「つなぎ役」として教室を超えた学びを目指す

― ありがとうございます。それでは最後に、宮田先生がこれから目指す教育や授業づくりについての展望をお聞かせください。

宮田先生:これからの授業づくりでも、「つなぎ役」であることを意識し続けたいと思っています。専門家や地域で生活する方々と子どもたちをつなぎ、教室外の世界とつながる学びを提供することで、子どもたちが社会と積極的に関わるきっかけ作りたいと考えています。

また、子どもたちが「社会と関わることが楽しい」と感じられるように、これまで私自身が多くの方々から教わった「社会科の面白さ」を子どもたちに伝えたいと思っています。今後もデジタルアーカイブやフィールドワークなど、多様な学びの手法を授業に取り入れ、それを実現する環境づくりを目指していきます。

最終的には、子どもたちが自らの意思で外の世界と関わり、社会の中で自分の役割を見つけ、考え、行動できる力を身につけてほしいと願っています。

社会科の魅力について語る宮田先生。その中で垣間見える笑顔が印象的でした。

取材・文/最上 治子 写真/鈴木 晴喜

注釈

大井将生【1】・・・大井将生氏は、人間文化研究機構 人間文化研究創発センター研究員であり、国立歴史民俗博物館研究部の特任准教授。「デジタルアーカイブの教育活用」をテーマに、情報学やデジタルヒューマニティーズの観点から学校教育を対象とする実践的な研究に取り組む。

ジャパンサーチ【2】・・・書籍、文化財、メディア芸術など、多様な分野のデジタルアーカイブと連携し、日本が保有する豊かなコンテンツのメタデータを一括で検索できる分野横断型統合ポータル。

メタデータ【3】・・・書籍、文化財、映像資料などのデジタルコンテンツに関する情報を記述したデータで、タイトル、作成者、作成年、内容の概要などを含み、コンテンツの検索や整理を容易にする役割を果たす。

S×UKILAM(スキラム)【4】・・・小中高の教員や教育委員会などの学校関係者(S)、大学・研究機関(U)、公民館など地域の施設(K)、企業(I)、図書館(L)、文書館(A)、博物館・美術館(M)といった多様な関係者が、属性を越えて協働し、文化資源を子どもたちの学びに活用するために取り組むコミュニティおよび活動。

特別授業【5】・・・本記事で紹介した特別授業の詳細については、以下のリンク先にて詳しくご覧いただけます。「江戸時代の史料を最先端技術で鮮明に!―8Kでみる安政江戸地震の複合災害」(ステラnet)

加納靖之【6】・・・加納靖之氏は、東京大学地震研究所 地震予知研究センター准教授および地震火山史料連携研究機構准教授。古文書や歴史史料を基に過去の地震を調査し、大地震前後の地下水変動など、地震発生メカニズムの解明に取り組む。市民参加型の史料解読プロジェクト「みんなで翻刻」にも携わり、研究成果を社会に広げている。

※注釈内のすべての参照URLは、2024年12月25日時点の情報に基づいています。

プロフィール

宮田 諭志(みやた さとし)

成城学園初等学校教諭/専門科目:社会科

埼玉県生まれ。公立小学校、東京学芸大学付属竹早小学校を経て現職。

ジャパンサーチを活用したキュレーション学習モデルの開発や、地域の図書館が構築するデジタルアーカイブの教材化ワークショップに実践者として関わる。現任校では授業研究会「社会科と子どもに向き合う会」を開き、授業づくりにおける実践研究にも努めている。